L’alimentation du canal du Midi :

le système ingénieux de Riquet

Alimenter en eau un canal à seuil de partage aussi long que celui du canal du Midi demande une certaine technique et de solides connaissances hydrauliques. Grâce à des études poussées et de nombreuses expérimentations, Pierre-Paul Riquet se distingue de ses prédécesseurs et apporte des solutions ingénieuses.

350 après sa conception, le système pensé par Riquet reste un chef d’œuvre de génie hydraulique !

L'alimentation en eau au cœur de la construction du canal du Midi

Des projets antérieurs coûteux

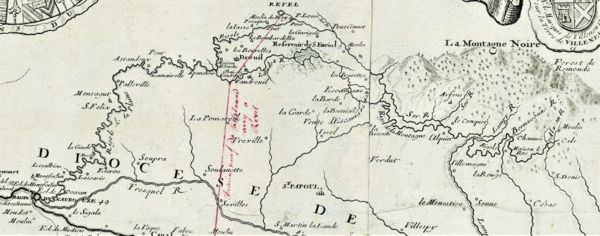

Pour alimenter le canal du Midi, canal à seuil de partage, il est nécessaire de mobiliser des ressources en eau positionnées à une altitude supérieure au point culminant de la voie navigable, situé à 189 mètres d’altitude.

Tous les projets antérieurs de canal se heurtent à cet épineux problème, sans toutefois y répondre. En effet, ils ciblent les grands cours d’eau descendants des Pyrénées (la Garonne et l’Ariège) pour assurer l’alimentation en eau du canal.

Les projets sont abandonnés car techniquement irréalisables ou extrêmement coûteux.

La solution de Riquet : capter les eaux des rivières de la Montagne Noire

Dans les années 1650, Pierre-Paul Riquet voit le rôle majeur que peuvent jouer les petites rivières de la Montagne Noire, massif situé en contrefort du massif central. Il envisage de se servir des eaux du Sor, sur le versant atlantique, et compte également capter l'eau des rivières du versant méditerranéen de la Montagne Noire et les conduire par une rigole artificielle dans la vallée du Sor, sur le versant océanique afin de combler les besoins en eau du canal.

Il construit des bassins d’essai dans son château de Bonrepos-Riquet pour éprouver ce système.

Le système d'alimentation pensé par Riquet

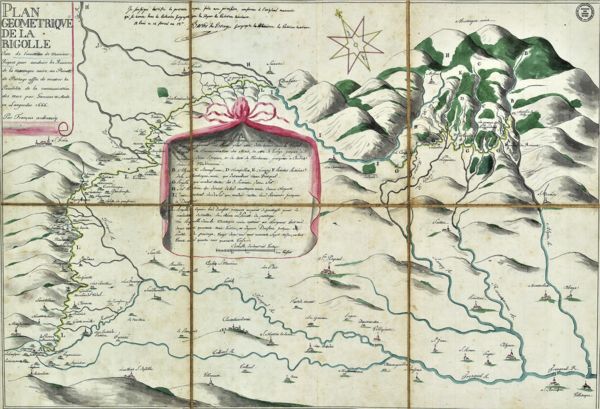

Le projet présenté par Riquet à Colbert dans le mémoire qu’il lui remet le 15 novembre 1662 est basé sur la création de deux sections de rigole de 62 km de long :

- La rigole de la Montagne : à une altitude supérieure à 500 mètres, elle permet de détourner les eaux du versant méditerranéen de la Montagne Noire, depuis l’Alzeau jusqu’au Conquet.

- La rigole de la Plaine : après avoir franchi la ligne de partage des eaux entre les versants méditerranéen et atlantique, les eaux sont jetées dans la vallée du Sor. Elles seront captées à nouveau sur le Sor en amont de Revel et conduites au seuil de partage des eaux, à Naurouze.

Afin de pallier la baisse des eaux en été, Riquet envisage la construction d’une dizaine de petits réservoirs. Riquet les nomme magasins d’eau ou aussi bassins de provision. Finalement, ces petits bassins de provision sont remplacés par un seul et grand réservoir placé sur la rivière Laudot, affluent du Sor, sur le site de Saint-Ferréol.

Une rigole d’essai pour convaincre Colbert

Colbert est séduit par le projet de Riquet. Il sait que la construction d’un tel canal assurera la puissance économique de la France en particulier à l’égard de l’Espagne. Louis XIV nomme alors une commission d’experts chargée d’étudier la faisabilité du projet.

Riquet démontre la viabilité de son projet en construisant à ses frais une rigole d’essai. En octobre 1665, les eaux prélevées sur l’Alzeau, rivière du versant méditerranéen de la Montagne Noire, s’écoulent à Naurouze, point culminant du canal. Le pari de Riquet est gagné. Il reste aujourd’hui quelques vestiges de cette rigole d’essai, aménagée à une altitude légèrement supérieure à celle qui alimente aujourd’hui le canal.

Les éléments clé du système d'alimentation de la Montagne Noire

La Rigole de Montagne

La rigole de la Montagne, située entre 650 et 550 mètres d’altitude, collecte les eaux sur le versant méditerranéen de la Montagne Noire.

Née des ruisseaux du versant sud de la montagne, la rigole de la Montagne bascule dans un cours d'eau du versant nord « le Sor » au hameau du Conquet au lieu-dit « le saut du Sor ». Le Sor, une fois gonflé des eaux de la rigole est dévié dans la rigole de la plaine au niveau de la ville de Sorèze pour alimenter la ville de Revel et le seuil de Naurouze.

En 1689, Vauban prend la suite de Riquet et améliore le canal et son système d’alimentation. Il relie la rigole de la Montagne au ruisseau du Laudot par un cheminement souterrain appelé « la voûte Vauban » sur l'actuelle commune des Cammazes.

Le lac de Saint-Ferréol

Le réservoir de Saint-Ferréol, situé à 350 mètres d’altitude permet de conserver près de 5 000 000 m3 d’eau aujourd'hui.

Ce lac-réservoir sert à l’alimentation du canal du Midi de Toulouse à Villedubert, près de Carcassonne, et complète l'alimentation de tout le canal dans les périodes sèches.

Il fait aussi le bonheur des touristes et habitants des alentours qui profitent de cet espace de baignade et de loisirs.

Alimenté par le ruisseau du Laudot, les eaux du lac-réservoir de Saint-Ferréol rejoignent, en fonction des besoins d'alimentation, la rigole de la plaine au niveau du lieu-dit « les Thoumazés ».

La rigole de la plaine

La rigole de la plaine (de 245 à 189 mètres d’altitude) permet d’acheminer l’eau du réservoir jusqu’au seuil de Naurouze.

Elle commence à Pont-Crouzet et draine les eaux du Sor, puis du Laudot pour les amener jusqu’à Naurouze, point culminant du canal du Midi. La longueur totale de la rigole de la Plaine est de 38,120 km, pour une largeur moyenne de 2m.

Le seuil de Naurouze est le point de partage qui permet de déverser l'eau en se servant de la gravité à l'ouest vers Toulouse et à l'est vers la Méditerranée.

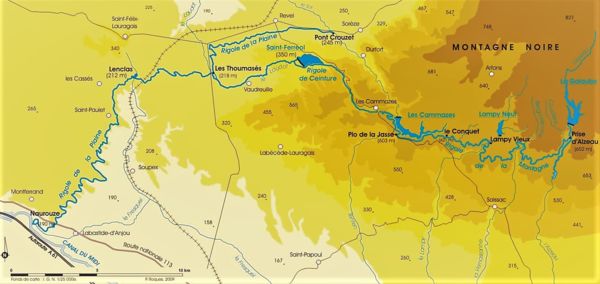

Schéma d'alimentation en eau de la Montagne Noire de nos jours

(1) Prise d'eau d’Alzeau.

(2) Lampy : L'ingénieur Garripuy réalise en 1782 le barrage du Lampy neuf (réservoir de 1.6 millions de m3) en amont de l'ancien Lampy vieux qui avait disparu, afin d’accroître la réserve d'eau. Ce 2e réservoir est réalisé pour alimenter le canal de jonction qui relie le canal du Midi avec le canal de la Robine, ouvrant un second débouché sur la mer.

(3) Le Conquet : Passage du versant Méditerranéen au versant Atlantique. Une vanne permet de doser le débit de la rigole de la montagne, l'excédent est dirigé vers le Sor.

(4) Barrage des Cammazes sur le Sor, construit en 1956 par l’Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN). Sa capacité de stockage est de 18,8 Mm3. Il est alimenté par le Sor et par la rigole au déversoir du Conquet. VNF dispose par décret de droits d’eau dans le barrage des Cammazes pour l’alimentation du canal du Midi. Sa vocation principale est d’assurer une réserve d’eau pour la consommation des populations et l’irrigation des cultures.

(5) Les Cammazes : Voute de Vauban ou des Cammazes : tunnel creusé sous la direction de Vauban. Il permet à la Rigole de la Montagne d'atteindre le ruisseau du Laudot sur un autre versant.

(6) Bassin de Saint-Ferréol alimenté par le Laudot, lui-même augmenté des eaux de la Rigole de la Montagne.

(7) Pont Crouzet, au pied de la Montagne Noire : captage des eaux du Sor.

(8) Les Thoumasés : La rigole de la plaine et le ruisseau Laudot se rejoignent. Un épanchoir permet d'évacuer l'excédent dans le Laudot, vers le versant Atlantique. L'eau nécessaire à l'alimentation du Canal du Midi est dirigée dans la Rigole de la Plaine qui va sur le versant Méditerranéen.

(9) Seuil de Naurouze : C’est le point le plus élevé du canal sur son parcours. La rigole de la Plaine se déverse dans le canal du Midi.

Chronologie des travaux effectués en Montagne Noire pour l'alimentation du canal du Midi

Début des travaux en Montagne Noire avec la construction des rigoles de la montagne et de la plaine. En avril de la même année, la première pierre du barrage de Saint-Ferréol est posée

Riquet fait naviguer des barques sur la rigole de la plaine

Le système d’alimentation est opérationnel et les premiers essais de navigation sont effectués entre Naurouze et Toulouse. Le barrage de Saint-Ferréol est mis en eau pour la première fois mais il faut attendre 1680 pour qu’il soit achevé.

Le barrage de Saint-Férréol est surélevé ce qui permet d’accroître sa réserve en eau. Pour en assurer le remplissage, la rigole de la montagne est prolongée de cinq kilomètres du Conquet aux Cammazes où, franchissant une ligne de crête par un tunnel, l’eau dévale à la source du Laudot.

Le système d’alimentation de la Montagne Noire est complété par la construction d’un nouveau réservoir sur la rivière Lampy qui permet d’alimenter les canaux de Jonction et de la Robine.

Ce système s’est encore complexifié après 1950 par la construction de nouveaux réservoirs destinés à la production d’eau potable et à l’irrigation agricole : barrages des Cammazes en montagne Noire et de Laparade (dit de la Ganguise). Ces réservoirs sont en effet connectés hydrauliquement au système d’alimentation du canal du Midi.

Le réseau de la Montagne Noire alimente en eau une distance de 109 km entre Toulouse (Ponts-Jumeaux) et l'aval de Carcassonne (écluse de Villedubert), soit 52 km pour chacun des versants et 5 km du bief de partage. La capacité totale des biefs est de 3,65 Mm3.

Plus de 350 ans après sa conception, le système d’alimentation en eau conçu par Riquet est intégré à un plus vaste réseau, géré par Voies navigables de France, où circule l’eau pour de multiples usages (navigation, irrigation, eau potable...) !

D’autres sources d’alimentation pour renforcer le système pensé par Riquet

Les rigoles de la Montagne Noire ne constituent pas la seule source d’alimentation du canal d’autant plus que les usages de l’eau ont augmenté avec le temps et notamment le développement de l’irrigation.

De Carcassonne à Béziers

Quatre prises d’eau complémentaires en rivière permettent d’alimenter le canal de Carcassonne jusqu’à Béziers (99 km) ainsi que le canal de jonction (5 km) :

- la prise d’eau de Lachaux sur le Fresquel à Villemoustoussou , aujourd’hui abandonnée.

- la prise d’eau de Villedubert sur l’Aude, à Villedubert

- la prise d’eau de l’Orbiel sur la rivière Orbiel à Trèbes, également abandonnée

- la prise d’eau de Cesse, sur la rivière Cesse à Mirepeisset.

La capacité des biefs est de 3,3 Mm3, pour cette partie du canal du Midi et 0,165 Mm3 pour le canal de jonction.

Pour la partie terminale du canal du Midi et le canal de la Robine

Trois autres prises d’eau viennent compléter le système d’alimentation pour la partie terminale du canal du Midi et le canal de la Robine :

- la prise d’eau du barrage du Pont-Rouge à Béziers, sur l'Orb

Située en rive gauche de l’Orb, elle assure le complément d’alimentation du canal à partir de Béziers. Elle est aujourd’hui pratiquement abandonnée, hormis cas exceptionnel. - la prise d’eau d’Agde sur l'Hérault

Située en rive gauche du fleuve Hérault, elle donne de l’eau pour la partie de Agde à l’Etang de Thau et permet d’alimenter le bief du Bassin Rond, de l’aval de Portiragnes jusqu’au débouché dans l’Hérault, pour compléter les apports de l’amont. - la prise d’eau de Moussoulens, sur l’Aude

Située en rive droite de l’Aude, elle alimente le canal de La Robine.